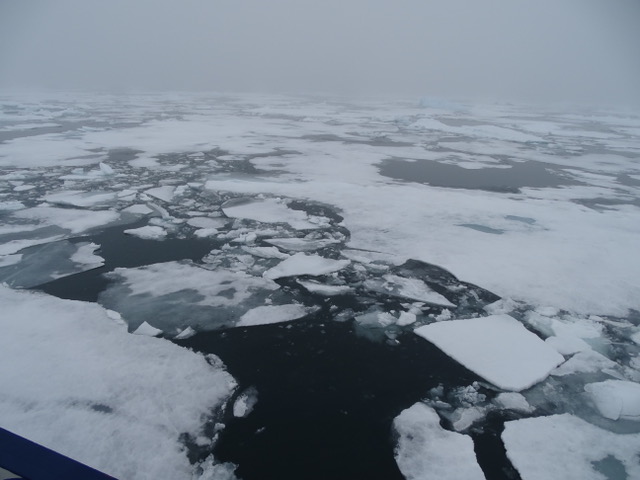

Eine Gegend, die für Menschen kaum bewohnbar ist. Wasser und darin schwimmende Eisschollen. Gedanken die sich auf einer Reise durch diese kühle, fremde, spektakuläre Welt einstellen.

Von Aurel Schmidt

Langsam schiebt sich das Schiff durch das Treibeis und drückt die schweren Eisschollen beiseite, die mit einem dumpfen Schlag an den Schiffsrumpf stossen. Bei grösseren Teilen, die Widerstand leisten, erbebt das Schiff unter einer leichten Erschütterung, danach geht die Fahrt durch die Eiswelt wieder ruhig weiter.

In der Ferne hat sich die Horizontlinie aufgelöst, und das Schiff, das mit einer schwimmenden Utopie vergleichbar ist, gleitet durch einen undurchdringlichen Raum, der sich in Nebelschwaden hüllt und sich ebenso nach allen Seiten ausbreitet wie zugleich entzieht. Das Grau des Tages steigert zusätzlich noch den Eindruck einer undefinierbaren, entgrenzten Gegend, die nirgends anzufangen und nirgends aufzuhören scheint und als ihr eigener Mittelpunkt besteht. Es ist ein Kontinuum mit einem zufälligen, laufend verschobenen Kern, der an jedem beliebig angenommenen Punkt eine erweiterte Einheit mit allen anderen Punkten bildet, die da ist und sich doch nicht unterscheiden lässt, weil alles gleich aussieht und diese geschlossene Lichtwelt zuletzt jeder Orientierung entbehrt.

Kein Ton ist zu hören. Das ist der Eindruck, den der wie in Watte gehüllte Raum hervorruft. Nur stimmt er nicht. Geschrei von Eismöven, die das Schiff auf seiner Fahrt begleiten, ist zu hören, das glucksende Geräusch der im Wasser schaukelnden Eisschollen, das Knirschen, das sie verursachen, wenn sie in dieser furchtbaren stummen Verlassenheit gegeneinander rammen. Aber die Leere, die verschwundene sichtbare Welt ist, weil es kaum etwas auseinanderzuhalten gibt, die beste Voraussetzung, um auf den geringsten Tonfall mit erhöhter Aufmerksamkeit zu reagieren. Ist hier etwas? Nein, nichts. Und doch muss etwas da sein, das sich durch die Menge von geheimnisvollen Lauten zu einem symphonischen Rauschen verbindet und bemerkbar macht. Ja, wahrscheinlich. Es wird so sein. Aber was es ist, bleibt vorderhand offen.

Das Licht verändert sich kaum. Manchmal versucht ein Einfall von Helligkeit von oben den Lichtraum zu durchdringen, manchmal gelingt es, aber eher selten, weil die Gräue umfassend, widerständig ist und jeden Ausblick verhindert, der anzutreffen wären, wenn man etwas sehen könnte, aber in diesem Augenblick nicht kann. Wolkenloser, also sichtbarer Himmel ist eher selten. Dennoch gehört das Licht in seinen graduellen Zuständen wie das Wasser und wie das Eis in Form von Schollen und kleinen Bergen, in weiter Fläche verteilt, zu den formierenden Elementen dieser Landschaft, die sich hier ausbreitet.

Wo kein Licht ist, fehlen Farben. Bei seltenerer Gelegenheit, wenn der Himmel sich wolkenfrei zeigt, ersteht die Gegend in ihrer plastischen Realität und können sich am späteren Abend betörende Farbspektakel zeigen. Schneebedeckte Berge; ferne Gletscher, die ins Meer kalben; Küsten und Uferpartien, an denen das Schiff auf seinem Kurs durch die Hinlopen Street in einiger Distanz vorbeifährt, sind dann zu sehen. Heute nicht.

Alles fehlt zum grossen Auftritt, aber das Vage, Diffuse hat einen ungleich poetischeren Reiz als das Derbe, Pralle, Plakative. Das ist eine Lektion, die ein enorme Vorstellungskraft erfordert und den Lernstoff für eine andere subtile, poetische Welt bietet.

Licht, Wasser und Eis

gehören zu den

formierenden Elementen

dieser Landschaft.

Auch wenn der Raum materiell existiert, was allein schon daran zu erkennen wäre, wie das Schiff mit stampfenden Bewegungen die Eisschollen beiseite schiebt, ist es ein Raum, der mehr in der Vorstellung vorkommt als in der physischen Realität. Denn so vereinfacht, so reduziert stellt sich seine Morphologie dar, und so aufgelöst in dem aktuellen Schwebezustand muss er zur Kenntnis genommen werden. Er ist in den diversen Elementen, die ihn formieren, als Komposition nicht wahrnehmbar und muss erst durch eine analytische Leistung des Denkens definiert und zusammengesetzt werden: mit den wenigen Teilen, die stellvertretend alles wiedergeben müssen, was zum Beispiel die ungestüm spriessende äquatorialen Weltteile im Überfluss aufweisen.

Das Schiff bewegt sich weiter voran – und nichts geschieht. Fast nichts. Von irgendeinem fixierbaren Ort zu sprechen ist unmöglich, dafür fehlt zuviel, um einer sein zu können. Sollte es doch einer sein, wäre es ein mobiler, in langsamen, lethargisch aufeinanderfolgenden Schritten sich unendlich wiederholender, nicht enden wollender, nur durch die Bewegung des Schiffs verändernder Ort. In jedem Augenblick tritt etwas in Erscheinung, das im nächsten schon vorbeigezogen ist und sich der Sicht entzogen hat: Gletscher in der Ferne; Wolken, die tief hängen; Inseln, die schnell auftauchen und schnell wieder verschwinden. Man sieht "ewig das gleiche Bild, und sieht zugleich, dass es nie dasselbe ist", beobachtete der Philosoph G. W. F. Hegel beim Anblick der herabstürzenden Wassermassen am Reichenbachfall.

So ist es auch hier, könnte man sagen. Sollte sich der Eindruck eines stationären Zustands der Wassermassen dort und der schaukelnden Eismassen hier einstellen, dann muss er an den winzigen, isolierten Zeitausschnitten liegen, aus denen die Bewegungen des Ablaufs der Ereignisse sich integrieren.

Dem arktischen Landschaftsraum fehlt etwas ganz massgeblich: die historische Dimension. Weder sind hier grosse humane Ereignisse hervorgetreten, noch haben grosse geistige Leistungen hier ihren Ursprung genommen. Historisch meint in diesem Zusammenhang aber noch etwas Weiteres. Es fehlt dieser Gegend das Element Zeit, sie ist nicht von Menschen im Ablauf schneller chronologischer Veränderungen gestaltet worden, und im universellen Zeitmassstab sind nur geringe Eingriffe und Veränderungen erfolgt oder keine. Dieser Landstrich kennt kein Ziel und keine Zukunft. Zu sein in einem extrem verlangsamten Prozess ist alles, was sich ereignet, ohne Erschütterungen und Umbrüche. Und trotzdem erfüllt er seine kosmische Bestimmung. Es erhält sich selbst, oder anders gesagt: Es ist das Ergebnis seiner eigenen dauerhaften Selbsterhaltung. Was morgen anders sein wird, wird auch wieder nur durch sich selbst sein und das Gleiche wie schon immer.

Eine Herausforderung

an die Einbildungskraft

an der dünnen Grenze

zur Absurdität.

Diese wie es aussieht ausgeräumte, nur durch Imagination erschlossene, sich kaum verändernde Landschaft ist eine Herausforderung für die menschliche Einbildungskraft an der dünnen Grenze zur Absurdität. Was könnte hier Sinn haben? Sinn ist ein Begriff, den die Menschen erfunden haben, um sich die unbegreifliche schwankende Welt als kosmisches Theater doch noch zu erklären. Viel anfangen lässt sich damit aber nicht. Weist diese Gegend irgendeinen Nutzen auf? Nein, keinen. Soll sie einen aufweisen? Nein, auch nicht. Warum auch. Ein Ort für Menschen ist diese Gegend nicht. Dass sie um ihrer selbst willen besteht, ist eine zwingende Annahme und ein Denkzettel an die Adresse des menschlichen Eroberungsgeistes. Zugleich ist es das Wunderbarste, das ihr innewohnt, und für die Tierwelt erweist es sich umso mehr als Glücksfall.

Hier leben Eisbären, die mit schwerem, wippendem Gang ihre solitären Runden über das Eis drehen; Walrosse liegen schnarchend am Strand; Robben heben ihre Köpfe aus dem Wasser; im Meer schwimmen Wale in eleganter Geschmeidigkeit; Vögel nisten in den Felsen am Ufer und teilen den Luftraum miteinander. Für Menschen jedoch ist dies kein Ort zum Bleiben, zum Verweilen. Viele Entdeckungsreisende, Abenteurer, Forscher sind in diese einmal unbekannten, abweisenden Regionen vorgedrungen, die Frobisher, Baffin, Franklin, Scoresby, Parry, Nordenskjöld, Payer, Peary, Amundsen, Nansen und viele andere, um sie zu erforschen und zu kartografieren. Aber ein Ort zum Leben – das waren sie nie.

Auch Trapper sind in dieser unberührten Welt und Weite aufgetaucht, haben versucht, hier zu leben, ein Auskommen zu finden, Pelzhandel zu treiben, Wale zu fangen und den Blubber durch vorindustrielle Methoden zu Lampenöl zu verarbeiten. Weit gekommen sind sie damit nicht, und am Ende sind sie wieder fortgezogen. Sie waren nie etwas anderes als Fremdkörper in dieser Gegend. Eine kurze Störung, dann stabilisiert sich der ausgedehnte Raum in seinen alten Grenzen wieder und die Ruhe kehrt zurück. Wofür haben sie aber dann alle die entsetzlichen Strapazen und Entbehrungen in Nacht, Eis und Kälte auf sich genommen und sind sie keinenSchritt von ihrem gesetzten Ziel abgewichen? Was für Visionen haben sie bewegt, geleitet, getrieben, wenn sie dazu ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben oder wie viele von ihnen nicht zurückgekehrt sind?

Der dänische Polarforscher Knud Rasmussen, in Grönlands Norden geboren, unternahm sieben zum Teil mehrjährige Expeditionen in den Norden und hielt am Ende eines Expeditionsberichts fest: "Die Natur ist gross, der Mensch ist grösser." Heute, wo die Natur zu kippen droht, zumal in den Polarregionen, muss eine solche Bemerkung Widerspruch und Protest hervorrufen. Gross war der Mensch für Rasmussen deshalb, weil er es in einer extremen, angeblich lebensfeindlichen Gegend ausgehalten und sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat. Die Menschen, die Rasmussen mit unendlicher Liebe und Bewunderung beschreibt, haben nichts zerstört, sondern nur das Land, das trotz seiner Kargheit ihre Lebensgrundlage bildete, gepflegt und erhalten.

Die Natur rächt sich und holt

sich zuletzt jedes Mal zurück,

was ihr genommen oder

angetan wurde.

Heute halten sich in geschützter Umgebung Naturwissenschafter und Forscher auf und studieren die prekären planetarischen Verhältnisse, die ins Katastrophische umzustürzen und zuletzt zu verschwinden drohen – als wollten sie die letzten Jahre vor dem erwarteten definitiven Untergang aufzeichnen und für eine ungewisse Zukunft dokumentieren. Auch einige Passagiere kommen von Zeit zu Zeit vorbei, kurven mit ihren Zodiacs durch die Eisgewässer und verziehen sich auch bald wieder.

Ich bereise diesen extremen Teil der Erde unter angenehmen Umständen, wenn ich an der Reling oder auf der Brücke stehend die phantastische Eiswelt draussen an mir vorbeiziehen sehe. Im gleichen Augenblick erschaudere ich beim Gedanken, dass diese Landschaft in ihrer heute einzigartigenGestalt verschwinden könnte. Wo werde ich meine Inspiration dann herholen? Ich weiss indessen mit einiger Gewissheit auch, dass die Natur sich rächt und zuletzt jedes Mal zurückholt, was ihr genommen oder angetan wurde. Die Natur ist keine geschützte Art, sie setzt sich im entscheidenden Moment immer durch.

Das Beruhigende dieser Landschaft, merke ich, besteht gerade darin, dass hier weit und breit keine von Menschen verursachte Intervention, Unruhe, Störung anzutreffen ist; dass alles seine Ordnung hat, seine Bestimmung, seinen Ausdruck; dass es eine ereignislose, amorphe Weltgegend ist, aber sie in der angetroffenen Form ein bebendes Ereignis ist, geballte Kraft, Dichte, Intensität, Wirklichkeit, realisiertes So-sein-wie-es-ist, nichts anderes, nur das. Doch dass nur ja kein Zweifel aufkommt: Das ist ein komplettes Programm, das keine Fuge frei lässt, durch die von aussen eine externe Idee hereinbrechen könnte. Hier vollendet sich in sprachlos machender Grossartigkeit alles in sich selbst.

Während ich an der Reling stehe und schaue und vom Schauen nicht genug bekommen kann, traversiert mich der Raum, durch den mich das Schiff trägt. Wie kommt mir der Augenblick vor, wenn das Schiff durch das Eis gleitet und das Wasser unter dem Bug rauscht, wenn Wasser, Eis, Licht einen Raum bilden, der wie eine Kugel in der Luft hängt?

Raum und Zeit werden mir wie in einer überscharfen Fokussierung in einem erhabenen Zustand von klirrender Wachheit? Wer bin ich, der hier ich sagt? Ich nehme mein Passagier-Dasein wie aus grosser Ferne und mit fragendem Blick zur Kenntnis, aber weiss doch zugleich mit Bestimmtheit auch, dass ich der bin, der dies alles sieht, erlebt, unterscheidet; der erkennt, dass es kein Traum, keine Täuschung sein kann, sondern alles Wirklichkeit ist; dass alles durch sich besteht und nicht durch irgendeine von Menschen erdachte Etikettierung.

Hinter der Oberfläche

verbirgt sich kein Geheimnis,

sondern die reale Dinglichkeit

der Welt.

Die zugehörigen Teile einer Sache sortieren, auseinanderhalten, anordnen ist eine Methode der Erkenntnisgewinnung. Ich habe gesehen – die Eiswelt in ihrer überwältigenden Erscheinung und den Raum, der mich in meiner bescheidenen Dimension umgibt. Wenn ich die kalte Polarluft einatme, stelle ich fest, wie die Aussenwelt in ihrer Widerständigkeit zusammenbricht und nur das alles umfassende reine Sein (So-Sein) unwiderlegbar bleibt. Der Raum ist gross, wenn er sich unter den augenblicklichen meteorologischen Verhältnissen auch nicht überblicken lässt, aber er macht es möglich, in höchster Konzentration zu verharren. Das Essentielle ist nahe.

Der französische Dichter Arthur Rimbaud wollte sich zum voyant machen, zum Seher und Visionär. Darin bestand seine Poetologie: Er wollte hinter die Fassade schauen und die dahinter verborgene Welt in ihrer zugeschriebenen Bedeutung erfassen. Der daraus resultierende Symbolismus unterliegt indessen einem Irrtum, der darin besteht, dass hinter der sichtbaren Oberfläche, die nur eine angenommene, willkürliche, fiktive Grenze ist, sich keine Idee verbirgt, keine Ideologie, keine Interpretation; kein Inventar von Metaphern und Attributen wie zum Beispiel Schönheit, Sinn, Geist oder, im extremsten Fall, Gott. Nichts dergleichen. Sondern hinter der Demarkationslinie tritt die materielle, faktische Welt mit ihren physikalischen Gesetzmässigkeiten, denen sie unterliegt, hervor; entfaltet sich die sich ereignende Welt in unverwechselbarer realer Dinglichkeit.

Sehen heisst in der Umgangssprache verstehen. Ich habe gesehen, also verstanden, an der Reling des Schiffs stehend, das die rumpelnden Eisschollen beiseite drückt, um sich freie Fahrt zu verschaffen. Ich habe einen Durchbruch zur realen Welt erzielt, der kein Endpunkt ist, sondern einen Brückenkopf bildet, von dem aus ich die künftige Richtung meines Lebens ablesen und ausrichten kann. Es ist der Punkt, wo die Gewissheit sich einstellt, dass nichts vergeht; dass alles in grosszügiger Geduld weiter da sein wird; dass alles, was besteht, in wechselnder Form Bestand haben wird. Friedrich Nietzsche nannte es den "grossen Mittag".

Das Schiff verfolgt mit sanfter Gutmütigkeit seinen Kurs, während ich mich dem erfrischenden Temperament von Wind und Kälte aussetze und das Spiel der Formen des treibenden Eises mich mit stiller Genugtuung erfüllt. Ich lasse geschehen, was sich ereignet. Es ist das Gleiche wie eh und je. Alles ist, wie es sich gehört. Die Umgebung aus Eis, Licht, Kälte übt durch ihre Selbstevidenz eine tiefe Beruhigung aus. Ich bin nachdenklich, gefasst, bereit, fast heiter. Eine unbeschreibliche Freude breitet sich aus.

Ausblick über das im Wasser treibende Eis...

...und grandioseLichteffekte.

Einer der bedrohten letzten Ureinwohner der arktischen Welt.

4. Oktober 2019